Di dalam warkop ber-tagline-kan “konservasi dalam sebungkus kopi” itu tampak sekumpulan anak muda. Sebagian mereka sibuk menata letak kursi rotan, meja kayu, kamera, layar, dan juga sound system. Menurut kabar yang beredar, pada malam harinya akan diadakan pameran foto virtual yang memaparkan kondisi hutan di Provinsi Aceh selama sepuluh tahun terakhir.

Dari belasan orang yang berada di warkop itu, saya melihat seorang perempuan—berkemeja putih dengan kerudung warna linen hex—sedang berdiskusi santai bersama beberapa sejawatnya. Dialah Rubama.

“Kita tahu di hutan itu ada sumber kehidupan bagi siapa pun, terutama perempuan. Dulu orang tua kita kalau sakit tidak lari ke apotek, tapi larinya ke tumbuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Penghilangan lahan bagi mereka, tidak bisa lagi masuk ke kawasan hutan.” Papar Rubama menjelaskan bagaimana kondisi hutan Aceh di masa lalu dan kini, mengawali perbincangan, Minggu, 21 Maret 2021.

Perempuan Aceh ini sejak dulu dikenal sangat antusias terhadap isu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Citranya sebagai warga—tentu setelah melalui segenap pancaroba—yang berhasil memajukan gampongnya sendiri, Gampong Nusa, sebagai desa wisata yang ramah lingkungan sudah diketahui khalayak ramai.

Menariknya, Rubama ternyata telah melebarkan sayap aksinya dengan bergabung bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Transisi karier tersebut sempat menyedot perhatian banyak kenalannya, tak terkecuali warga net. “Nusa itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai warga. HAkA ini tempat saya bekerja dan mencari nafkah. Saya sudah di HAkA sejak 2017,” cerita Rubama semringah.

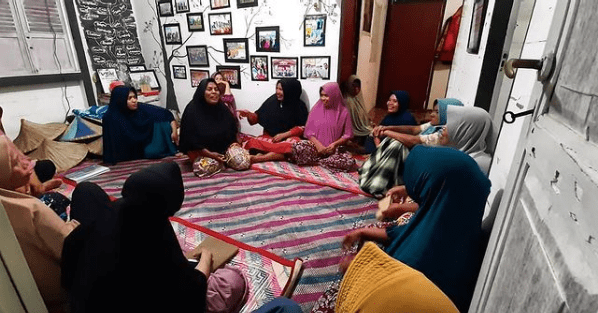

Lalu di tahun 2018, bersama HAkA, Rubama melakukan inisiasi penanaman kembali pohon di Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Ia memfasilitasi kelompok perempuan Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, untuk bersama melindungi kawasan hutan melalui konsep Community Patrol Team: Women’s Ranger atau MpU Uteun.

Melalui Program Konservasi Keanekaragaman Hayati ke Wilayah Kelola Perempuan ini, mereka melakukan kegiatan rutin bersama-sama masyarakat. Misalnya berpatroli hutan, membudidayakan lebah madu dan ikan air tawar, hingga terciptanya kawasan ekowisata. Dengan kata lain, seraya menjaga hutan, diharapkan kelompok perempuan ini juga mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh HAkA selama ini adalah memperkuat. Sebenarnya, di tingkat tapak itu sudah banyak sekali gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di kawasan hutan. Hal ini kemudian dirajut, diperkuat melalui advokasi. Melindungi hutan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Maka koneksi dan jejaring itu sangat penting,” jelas sang pemenang KEHATI Award 2020 ini.

Perempuan dan Hutan

“Hutan itu untuk siapa?” Ini merupakan pertanyaan penting yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Aceh. Apalagi jika mengingat betapa strategisnya letak Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)—dengan luasan hutan mencapai 2,6 juta hektare—yang sebagian besar lokasinya tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Aceh. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat Aceh merupakan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan hutan, serta menjadi orang-orang yang paling cepat merasakan dampak baik maupun buruk darinya.

Kemudian, terkait penggunaan dan pengelolaan hutan Aceh, Ru—sapaan akrab Rubama—turut memberikan pandangannya. “Di sini hidup habitatnya satwa, di sini hidup habitatnya manusia, mereka saling berhabitus. Habitus itu tempat makhluk hidup bekerja, mencari rezeki, dan sebagainya. Manusia punya itu. Satwa punya itu. Tumbuhan juga punya itu. KEL itu tidak hanya hutan lindung. Di sana ada areal penggunaan lain (APL) di mana masyarakat akan tinggal. Ada hutan produksi, yang biasanya ada hak guna usaha (HGU). Makanya penting untuk menghadirkan keadilan ekologi. Tidak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Bagi Rubama, membicarakan hutan itu sama artinya dengan membicarakan “dapur kehidupan”. Maka menjadi aneh baginya ketika terdapat doktrin yang menyatakan bahwa perempuan dan hutan merupakan kombinasi yang tabu. “Ketika hari ini dianggap perempuan tabu masuk hutan, itu karena sistem patriarki yang kental. Sampai hari ini kita tahu betul bahwa ada banyak hal yang sangat mendiskriminasikan perempuan.”

Adapun beberapa fakta lapangan yang dapat dijadikan contoh adalah sebagai berikut. Pertama, terkait kasus ketika perempuan dilarang bekerja di kebun. Alasannya klasik, terkait kekuatan fisik. Andai pun kelak fisik mereka terbukti mampu bekerja, lagi-lagi mereka hanya dianggap sebatas membantu; membantu orang tua, membantu saudara laki-laki, membantu suami. Dengan kata lain, perempuan seakan tidak memiliki ruang kemandirian dan kemerdekaan personal. Kedua, terkait pengelolaan sumber daya alam, katakanlah air, elemen paling urgen bagi manusia, terlebih perempuan. Kesehatan reproduksi perempuan itu sangat dekat dengan air. Air berasal dari alam. Kalau air rusak maka rusaklah kehidupan. Namun, sayangnya, di banyak rapat desa terkait pengelolaan sumber daya alam, perempuan jarang dilibatkan. Tak heran, angka persentase keterbatasan akses informasi bagi perempuan menjadi cukup tinggi. Tentunya, masih banyak permasalahan serupa lainnya.

Berlandaskan fenomena tersebut, Ru dan tim HAkA pun tergerak untuk membenahi hal tersebut. “Jadi, apa yang dilakukan kawan-kawan di Damaran Baru itu adalah pembagian peran pengelolaan hutan desa. Siapa melakukan apa. ‘Yuk, kita punya sistem yang bisa digunakan secara setara. Enggak ada pihak yang merasa disakiti. Enggak ada pihak yang direndahkan.’ Karena patriarki itu kan konstruksi sosial,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, disadari atau tidak, pada kenyataannya manusia tidak hanya “merampas” hasil alam dari masyarakat yang tinggal di seputaran kawasan hutan. Namun, juga lupa memberikan penghargaan-penghargaan terhadap pengalaman dan keilmuan lokal yang telah mereka bagikan. “Ketimbang mengajari, kita lebih banyak belajar dari mereka,” jelas Rubama. Oleh karenanya, ia mengajak orang-orang untuk membuat gerakan mengembalikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. “Misal, saat kita membuat tulisan, jangan gunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Gunakanlah penjelasan yang menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat,” jelasnya.

Pendidikan Kemasyarakatan

Sebuah momentum diskusi paling menohok bersama Rubama sempat terjadi. Saat saya menanyakan pendapatnya mengenai ketiadaan korelasi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi dengan permasalahan kehidupan nyata masyarakat. Ia pun merespons hal tersebut dengan pemaparan yang sungguh bijak.

“Sebenarnya, pengetahuan yang real itu ada pada warga. Pengetahuan itu ada di sudut-sudut gampong. Seluas gampong itu, sebanyak itulah ilmu pengetahuan. Jadi tidak akan ada istilah mahal untuk pendidikan. Kita kembali pada konsep, ‘Arti pendidikan itu apa sih sebenarnya?’” papar Rubama.

Menurutnya, sistem pendidikan kita saat ini kurang menghargai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masyarakat di tingkat tapak. Para pendidikan kita dikonstruksikan untuk terpaku pada kurikulum sedemikian rupa sehingga mereka terjebak di dalamnya. Mereka sibuk menuliskan konsep tapi nihil dalam praktik. Para pendidik diberi begitu banyak tuntutan manajemen—memegang begitu banyak kelas bahkan mata pelajaran—sehingga mereka terlampau lelah. Belum lagi dukungan kesejahteraan bagi mereka yang masih tergolong rendah. Pada akhirnya, saat tiba waktu mengajar, mereka hanya bisa marah-marah. Sehingga murid-murid masa kini cenderung mudah stress.

“HAkA dan Nusa itu pasti berbeda. Tapi kita punya benang merah yang sama, yaitu kekuatan masyarakat itu dilakukan di tingkat tapak. Kita ini berangkat dari satu kesamaan akar. Akarnya apa? Bergerak sesuai kebutuhan. Makanya, Nusa punya paket kelas outdoor. Kita ingin memutarbalikkan fenomena itu. Melalu program ini, para siswa bisa belajar langsung di sudut-sudut gampong. Mereka melihat, menyentuh, membaui, mengecap, dan merasakan langsung ilmu pengetahuan yang biasanya hanya bisa mereka lihat di buku dan pelajari di dalam kelas.” Bahkan saking asyiknya belajar di Gampong Nusa, sering kali Rubama menemukan para murid yang menolak untuk mengakhiri waktu belajar di sana. “Kami enggak mau pulang. Masih mau main.” Kenang Rubama bahagia.

Kepekaan Rubama dalam mengembangkan masyarakat Aceh, terutama kaum perempuan, ternyata tidak terlepas dari pola asuh keluarganya. Kesetaraan perlakuan dan kemerdekaan berekspresi telah dirasakanya semenjak kecil.

“Ayah Ru Imam Gampong. Orang yang dihormati masyarakat pada masanya. Anaknya semua perempuan. Tapi waktu kecil, Ru boleh main ke lapangan, manjat pohon, berambut pendek. Enggak ada larangan. Pas waktu ngaji, pergi ngaji. Jadi sistem patriarki di keluarga kami itu sama sekali tidak terasa. Kami semua diperlakukan sama,” kenang Rubama tersenyum simpul penuh arti.

Di akhir pertemuan, Rubama menyatakan bahwa dia percaya setiap perempuan memiliki potensi yang mampu membuat mereka bersinar. Setiap perempuan itu unik. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Buang jauh-jauh rasa pesimis, sebab rasa pesimis bisa jadi bukan murni berasal dari ketidakmampuan diri, akan tetapi dibentuk oleh sistem.

“Saya sangat percaya seluruh perempuan di dunia, terutama perempuan Aceh, punya potensi yang sangat besar. Potensi ini dipahami ketika kita tahu siapa diri kita. Mengetahui diri hanya terjadi ketika kita merdeka. Ketika perempuan menjadi ibu, jadilah ibu yang merdeka. Ketika perempuan menjadi akademisi, jadilah akademisi yang merdeka. Tidak ikut-ikutan. Sebab setiap perempuan yang terlahirkan ke dunia membawa potensi diri masing-masing.”

Penulis: Ayu ‘Ulya

Artikel ini pertama kali diposting oleh Perempuan Leuser

Link Artikel: https://perempuanleuser.com/rubama-perempuan-pejuang-ekologi/